昆明动物所揭示中国是最早驯化大鼠的国家

家养动物不仅为人类提供了畜力、动物蛋白来源、毛皮骨胶等产品,也为生命科学研究提供了丰富的模式动物来源。因此,动物驯化是人类文明演进的重要基础,受到考古学、进化生物学、遗传学以及畜牧学等学科的共同关注,也是多学科交叉研究的热门方向。

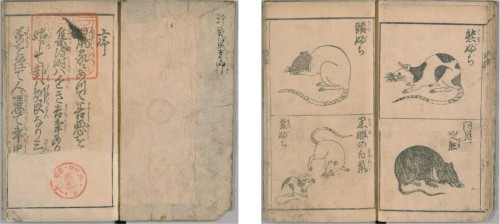

作为最常见的实验动物之一,大鼠由野生褐家鼠驯化而来,并经过系统选育形成了多种近交系,被广泛用于基础生物学以及医学相关的研究工作。目前最早的大鼠驯化证据主要来自公元1787年出版的日本江户时代宠物鼠育种书《珍玩鼠育草》的记载:公元1654年,中国高僧隐元禅师携带黑眼白鼠传入日本。该书较为系统详细的记载了江户时代的众多日本宠物大鼠品系,包括明确的白色大鼠记录。这表明大鼠和众多家养动物的驯化类似,白色皮毛是驯化的标志表型之一。在后续的研究中,该书均作为重要证据加以引用,日本也一度被认为是最早驯化大鼠的国家。近期遗传学研究揭示了野生褐家鼠源自中国向外主要通过海洋贸易扩散,最终到达欧洲;实验大鼠则在此基础上驯化而来,时间在公元1800年前后。由于缺乏早期驯化大鼠品种的遗传学数据,大鼠的驯化历史仍然扑朔迷离。

中国作为大鼠野生祖先褐家鼠的扩散中心,从遗传多样性来说具备驯化大鼠的遗传资源。源自日本古书的记载也支持中国其实是更为古老的驯化中心。中国科学院昆明动物研究所研究员彭旻晟和张亚平通过梳理中国古代的动物画作,发现明宣宗朱瞻基(明朝第五位皇帝,在位时间公元1425 – 1435年)的《三鼠图卷》提供了生动形象的大鼠驯化历史证据。该图卷描绘的三只鼠符合褐家鼠区别于其他相似啮齿类动物的外形特征,例如尾明显短于体长、后足较长、耳朵较小等。其中,第三幅《食荔图》细致描绘了白毛红眼的白化大鼠,已经和当代的白化品系例如维斯塔大鼠高度相似(图2d)。图卷中的产自岭南的荔枝也提示大鼠处于精心饲养的状态。考虑到野生褐家鼠性情易惊,捕获饲养中容易应激,画家不太可能是以临时捕捉的野鼠进行长期细致的观察。因此,上述证据共同指向大鼠处于驯化后的状态。图卷绘制的时间是朱瞻基在位的宣德年间,即公元1426 – 1435年,这比日本最早记录的驯化大鼠传入时间(公元1654年)早了200多年。这说明中国是世界上最早驯化大鼠的国家,驯化时间不晚于明朝宣德年间。

该项工作表明中华优秀传统文化也蕴含这丰富的科学内涵。探索开展跨学科研究挖掘利用这些信息将为追溯动物驯化选育历史以及表型演化历程提供新的思路。近日,相关研究成果以Imperial paintings show earliest brown rat domestication为题发表于《npj Heritage Science》(原刊名《Heritage Science》)。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s40494-025-01672-4

图1 《珍玩鼠育草》,现藏于日本国立国会图书馆

图2 《三鼠食荔图》,现藏于北京故宫博物院

a《苦瓜鼠图》,b《菖蒲鼠荔图》,c《食荔图》,d 现代维斯塔(Wistar)大鼠

作者:彭旻晟