云南天文台揭示太阳大气中振荡磁重联产生的物理机制

近日,中国科学院云南天文台太阳活动和CME理论研究团组博士研究生王逸夫、倪蕾研究员和程冠冲特聘研究助理等人,首次通过辐射磁流体力学数值模拟揭示了对流驱动低日冕中的振荡磁重联(oscillatory magnetic reconnection)产生的物理过程,为太阳大气中伴随着电流片方向反转的振荡磁重联现象提供了一种合理的理论模型。相关研究成果已于2025年7月4日正式发表在国际天体物理期刊《The Astrophysical Journal》上。

磁重联是指在磁化等离子体中相反磁力线相互靠近形成强电流,磁能释放转化为等离子体的热能、动能并加速高能粒子的一种基本的物理过程。振荡磁重联是一种特殊的磁重联模式,电流片的位型和磁场连通性会发生周期性的变化,初始的电流片长度随着重联过程缩短至零,随后在其正交方向延长,释放的磁能和重联速率也随时间呈现出准周期性的起伏变化。

不同波段的观测研究发现,太阳耀斑等磁重联事件的辐射强度普遍存在准周期性的脉动(QPPs),脉动的周期为几十秒到几分钟不等。然而,直接观测到的太阳大气中电流片方向发生反转的事件还很少,在已报道的事件中,电流片方向反转的周期大约在几十分钟到几个小时左右。仅通过观测研究,目前还无法明确振荡磁重联产生的物理机制。以往的磁流体力学数值模拟结果表明,重联出流产生的热等离子体堆积形成的反向热压压缩电流片使其方向发生反转,磁重联本身是驱动电流片方向反转的原因。这些模拟研究中呈现的振荡周期往往只有几分钟,没有考虑对流区的对流和湍流作用等外界因素对磁重联电流片的影响。

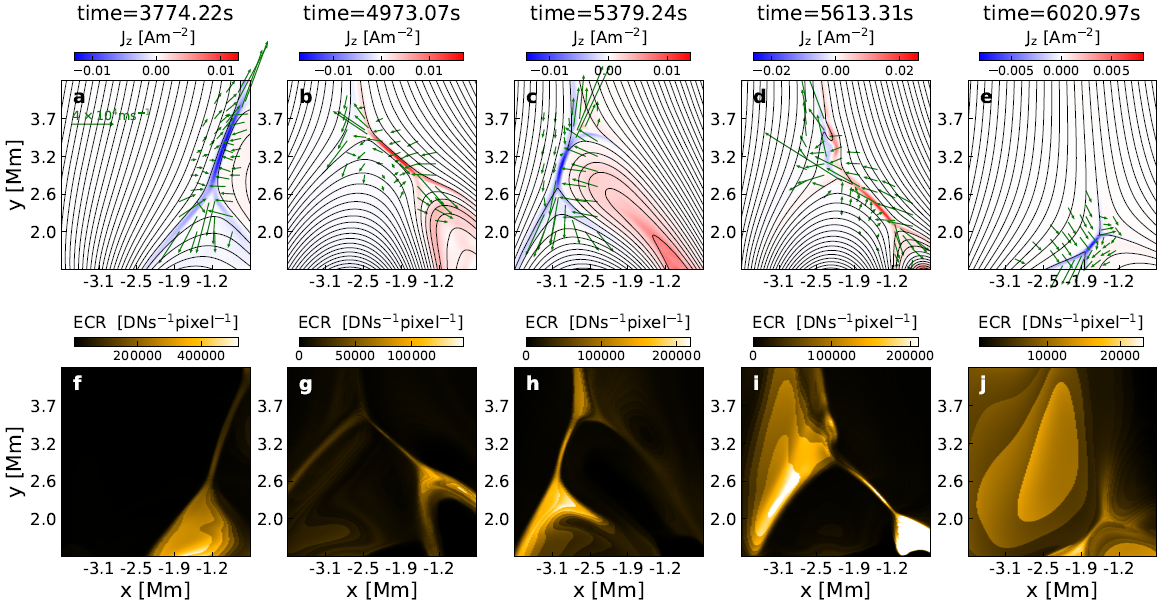

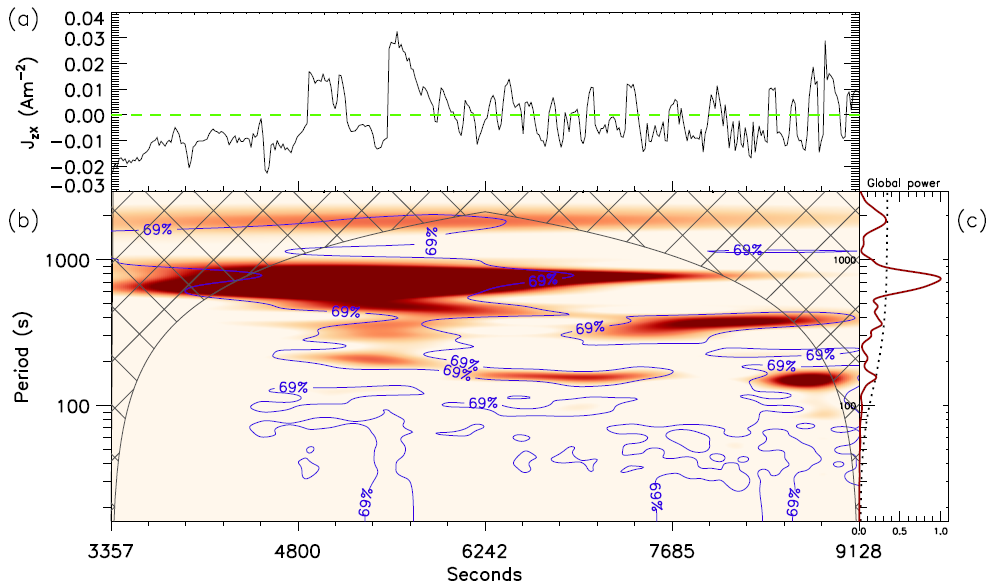

研究团队运用2.5维辐射磁流体力学程序,模拟了磁通量绳由于对流作用,自洽地从对流区浮现至太阳大气与背景磁场发生磁重联的物理过程。当磁重联电流片进入日冕后,电流片的方向准周期性地发生反转(图1),在测得的40个周期中,反转周期主要集中在500-900s(图2),最长的反转周期约为30分钟,与观测结果一致。通过受力分析发现,等离子体和磁场从对流区浮现至太阳大气的过程中,会改变重联出流区下方的等离子体气压梯度、洛伦兹力和重力,使得沿电流片方向的合力急剧增长,从而挤压电流片导致重联出流区相互靠近、电流片的长度缩短,随后在大约垂直于原电流片的方向上形成新的电流片。研究团队还发现磁重联速率(主重联X点的电流密度)也呈现周期性的起伏变化,主要周期集中在100-400 s(图2),与太阳的p模振荡周期一致,但这些周期性的变化并不一定伴随着电流片方向的反转。

该成果为太阳低日冕环境中振荡磁重联现象提供了一种新的理论机制,揭示了太阳内部的对流和湍流运动对较低大气层中的磁重联事件的调制作用。这项研究得到了得到了云南省基础研究计划重点项目(202401AS070044)、国家自然科学基金面上项目(12373060)、中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项(B类先导专项)(XDB0560000)、云南省太阳物理和空间科学重点实验室等项目的支持。数值计算完成于云南天文台计算太阳物理实验室。

图1:(a)-(e)显示了四个电流片方向反转周期内在5个不同时刻Z方向的电流密度(红蓝色)和磁力线(黑色实线)的分布图。(f)-(j)为电流片在相应的5个时刻合成的AIA 17.1nm波段的辐射率图。

图2:(a) 电流片主X点电流密度 随时间的演化,水平绿色虚线表示

随时间的演化,水平绿色虚线表示 。(b)

。(b) 的小波分析图,蓝色轮廓内表示置信区间大于69%。(c) 红色实线是

的小波分析图,蓝色轮廓内表示置信区间大于69%。(c) 红色实线是 的全局小波功率。虚线是全局小波功率的69%置信水平。

的全局小波功率。虚线是全局小波功率的69%置信水平。

论文信息:

Yifu Wang,Lei Ni,Guanchong Cheng,Jialiang Hu,Yuhao Chen,and Abdullah Zafar (2025). Numerical Simulation of Oscillatory Magnetic Reconnection Modulated by Solar Convective Motions. The Astrophysical Journal, 987(2),148.