“花朵”与“叶片”孰轻孰重?——横断山区常绿杜鹃花、叶抗冻性研究取得新进展

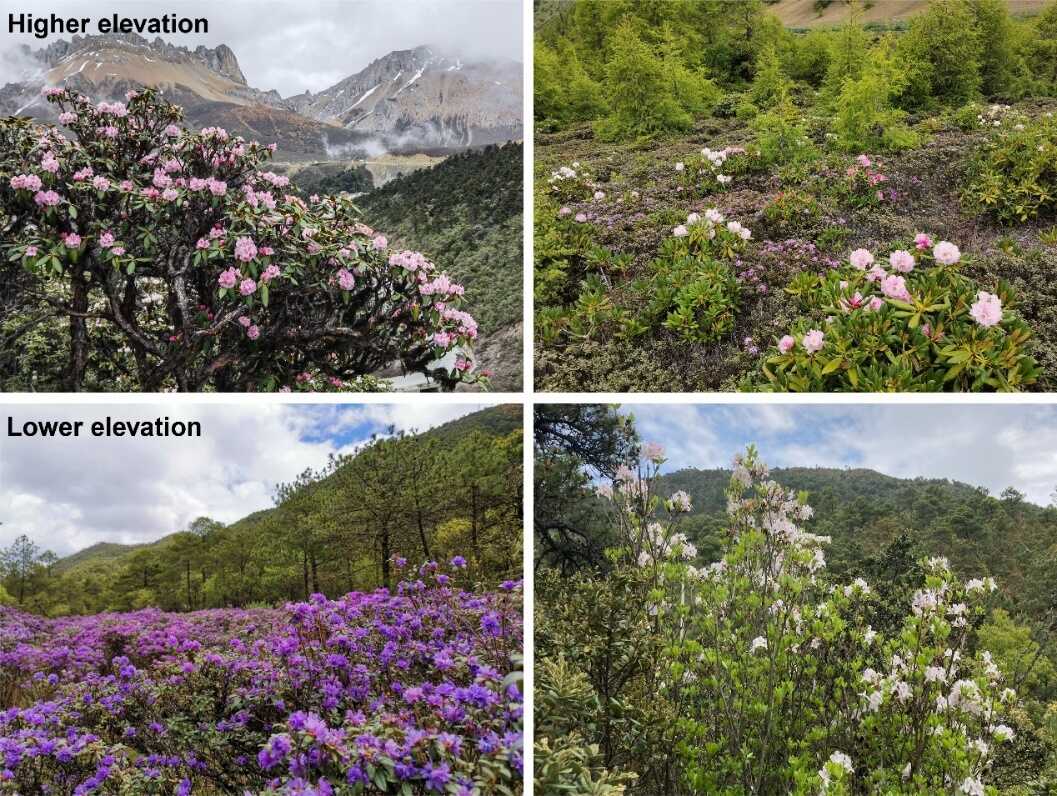

对于植物而言,关于“繁殖”与“生长”,“花朵”与“叶片”孰轻孰重的问题一直众说纷纭。近期,中国科学院昆明植物研究所孙航院士研究团队联合高山植物功能生态学知名学者、瑞士巴塞尔大学Christian Körner教授研究团队,对横断山区高(高山树线交错区)、低(中山森林带)海拔生境内(图1)的杜鹃花优势种类的花、叶抗冻性以及种间和种内开花、展叶物候时序进行了探索,以期从适应进化的角度为这一谜题提供些许线索。

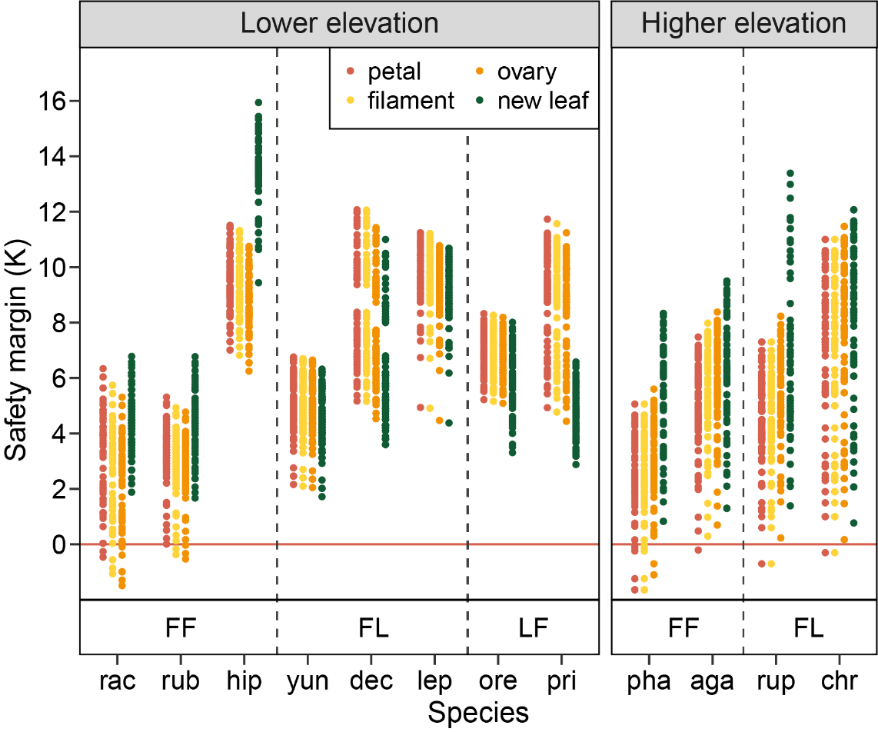

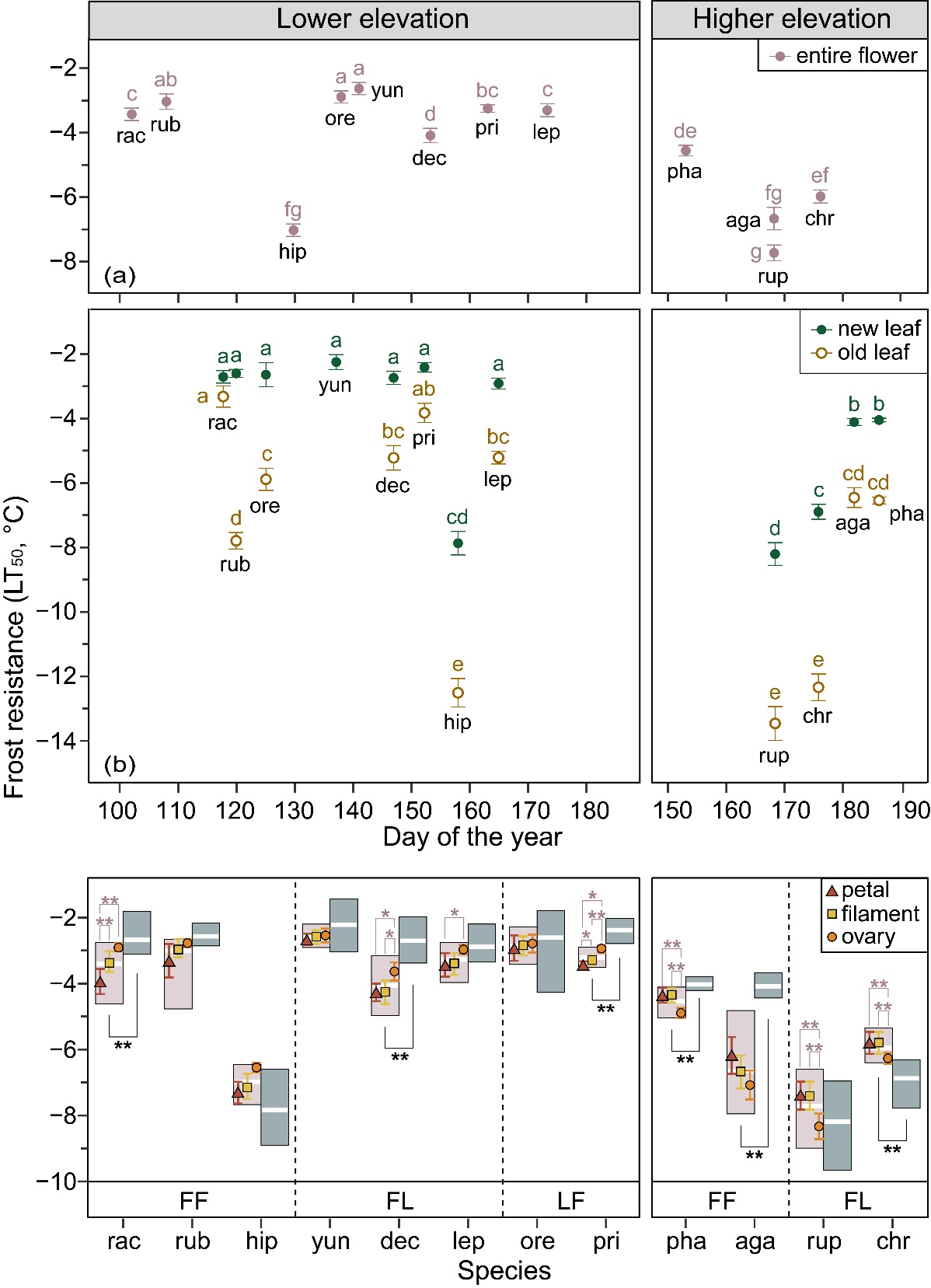

研究发现高、低海拔生境内杜鹃种类的新生叶片在百年时间尺度上发生低温冻害的可能性为零[抵御冻害安全阈值(Safety margin)> 0];相反,高、低海拔生境内的早花杜鹃种类的繁殖器官(花朵)则面临明显的低温冻害威胁(有部分年份Safety margin < 0)(图2)。更加有趣的是,研究发现高海拔生境内相对“安全”的新生叶片并非完全得益于其更强的抗冻性,其中部分种类的抗冻性甚至与低海拔种类接近[如栎叶杜鹃(Rhododendron phaeochrysum)新叶抗冻性仅为-4.0°C],其主要依靠精准的展叶物候发生时间控制,将新生叶片置于低温发生频率和强度较低的夏至日前后,以“躲避”低温冻害威胁。然而,高、低海拔生境内的早花种类[如多色杜鹃(R. rupicola);腋花杜鹃(R. racemosum)]则不约而同地选择了“先花后叶”的物候策略,保证敏感新叶免受低温冻害之苦,却让花朵扮演了更多的“机会主义者”角色,在获得更多资源(例如传粉者)的同时,也承载了更多的冻害损伤甚至损失的风险。幸运的是,研究开展期间,研究者观察到低海拔早花种类腋花杜鹃(R. racemosum)和红棕杜鹃(R. rubiginosum)花朵受到生长季节早期低温冻害损伤,结合植物原生地实测低温与实验室检测获得物种花朵抗冻性数据的比较,也同时验证了抗冻性检测的准确性与可靠性。所以,对于山地多年生木本植物而言,在“繁殖”和“生长”之间的天平可能倒向后者,尤其是对于叶片寿命仅有2年的常绿杜鹃类群而言,1年甚至多年无子无嗣的结果尚可承受,而叶片一旦损失则可能面临生存的巨大挑战。

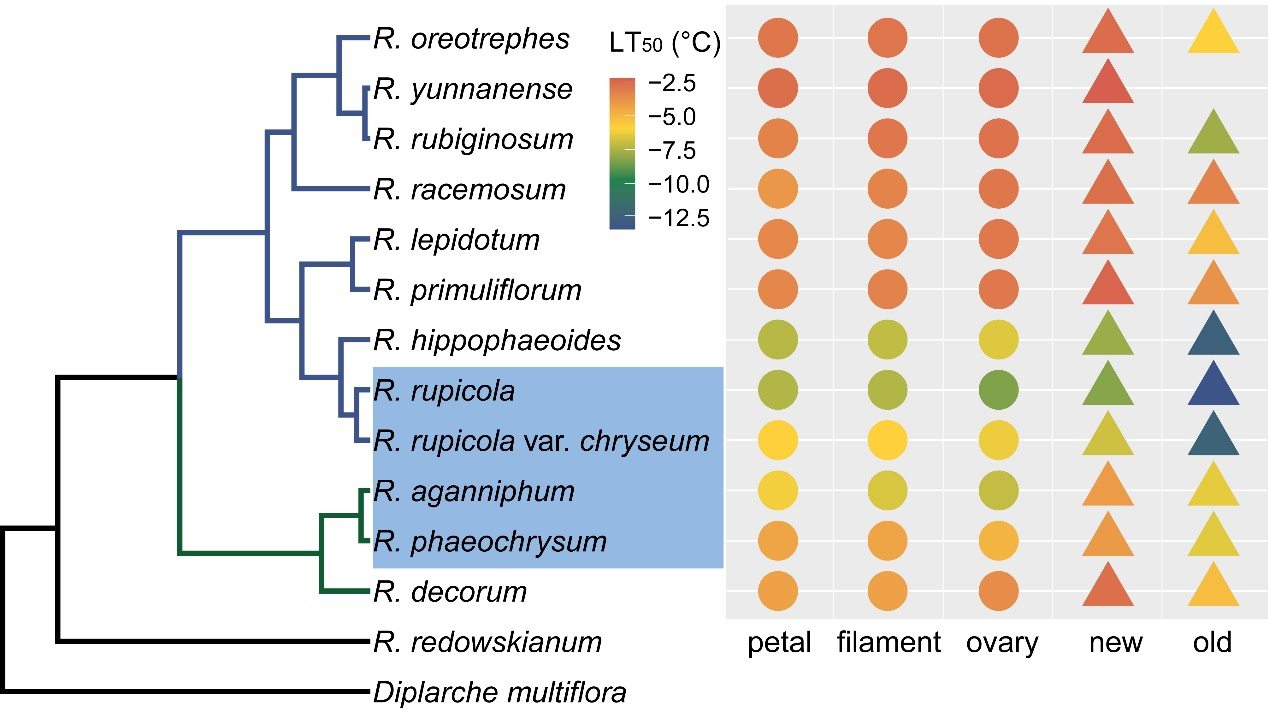

该研究联合植物原生地气候特点与历史低温极值和海拔梯度,首次探讨了横断山杜鹃花属植物繁殖和营养器官抗冻性与花、叶物候间的进化关系以及物种的适应策略,其中关于抗冻性具有系统发育保守性的观点(图4)也为今后该区域相关研究的开展奠定了基础。

研究结果以How phenology interacts with frost tolerance in Southeastern Himalayan Rhododendron species为题发表在树木生理学领域知名期刊Tree Physiology。中国科学院昆明植物研究所硕士研究生金泓燕为论文第一作者,瑞士巴塞尔大学Christian Körner教授、中国科学院昆明植物研究所杨扬研究员和孙航院士为共同通讯作者,已毕业研究生尹晓晴、起越和巴塞尔大学Jurriaan M. de Vos博士参与了研究工作。丽江高山植物园朱文浩、白马站扎西尼玛和昆明植物所吴志超、刘金梅在野外采样和室内实验中也提供了帮助。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金联合基金重点项目等资助。

图1 研究开展的高山树线交错区(高海拔生境)和中山森林带(低海拔生境)

图2 12种受试杜鹃种类花器官和新叶1954—2022年的冻害安全阈值(注:安全阈值大于0表示没有冻害风险;FF, FL, LF分别表示种内花叶物候顺序类型为先花后叶、花叶同期和先叶后花)。

图3 受试杜鹃花种类在(a)花朵、(b)新老叶的抗冻性比较,以及(c)花器官(花瓣、花丝、子房)与新叶抗冻性比较。注:(c) 中不同形状点表示6个个体花瓣、花丝、子房的平均抗冻性;白色短横线表示花整体和新叶的平均抗冻性;矩形表示6个个体不同器官抗冻性范围。花器官间的抗冻性比较结果显著用粉色星号表示,花整体与新叶抗冻性比较,结果显著用黑色星号显示。

图4 花器官和新老叶的物种抗冻性与系统发育的关系。注:蓝色矩形内为高海拔样地物种,云南杜鹃 (Rhododendron yunnanense) 为半落叶物种无老叶抗冻性数据。

作者:金泓燕 杨扬